iPad Air 4とセットで愛用しているLogicoolのFolio Touchキーボード。

いつの間にかキーボード着脱タイプのCombo Touchが発売されていた。キーボードが外せるだけでも魅力だと思ったので購入したら、Folio Touchから全面的にブラッシュアップされていたのでビックリ。

Folio Touchの弱点を改善しているような仕上げになっていて、実質的な上位互換といえる出来。

よりMagic Keyboardと競合になる魅力を持ったiPadキーボードに進化していたから、iPadキーボード選びの参考にしてほしい。

キーボード着脱以外も色々進化

はじめに書いた通り、Folio TouchとCombo Touchの違いはキーボード着脱の有無だけじゃない。Logicool公式の製品紹介だとキーボード以外は同じ仕様なのかと感じるけど、細かいところで使い勝手や取り回しの向上が図られている。

Folio Touchユーザーからのフィードバックを反映させて改善したと思われるポイントが随所に見られる。Logicoolはそのあたりをもっと推していいと思う。

基本的な性能はFolio Touchと同じ

Combo Touchの主な特徴はこんな感じ。

・Magic Keyboardより安価

・タイピング、タブレット、スタンドとして使える多機能ケース

・iPad本体全周保護

基本的な仕様はFolio Touchと変わらない。大まかな特徴もFolio Touchと同じ。

Folio Touchとの共通点はレビュー記事で確認してほしい。

以下、Folio Touchからの変更点を中心に解説する。

Combo Touchの進化ポイント

キーボード着脱と再接続が楽

最大の変化であり目玉機能、キーボードの取り外し。これがとっても使いやすい。

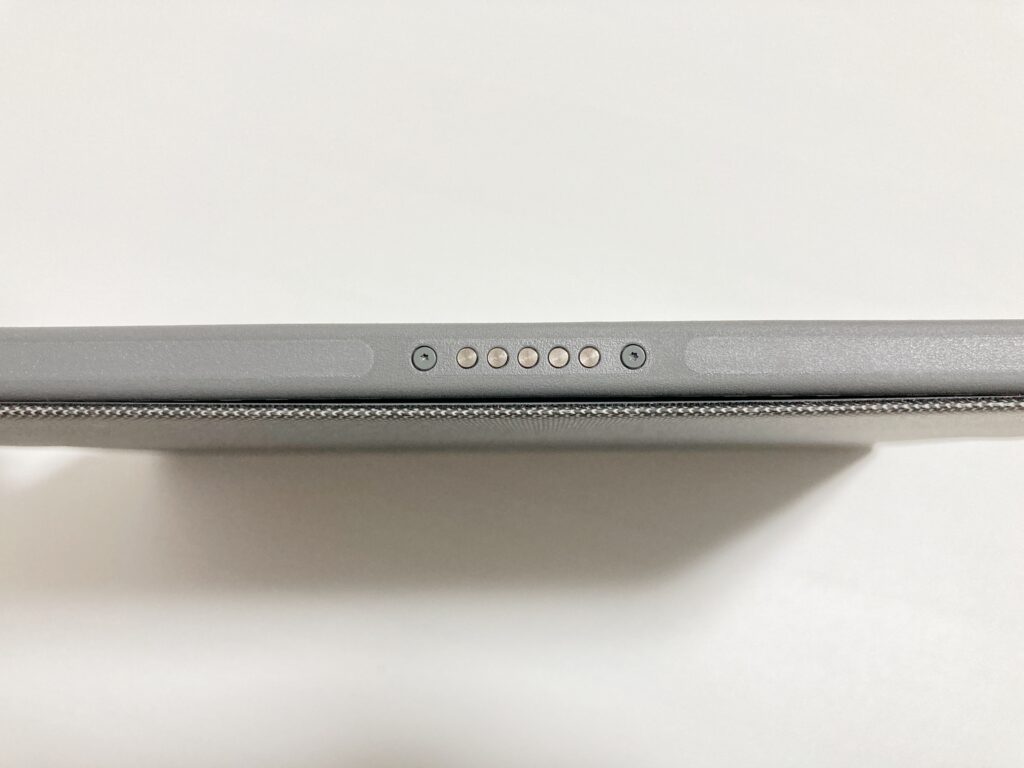

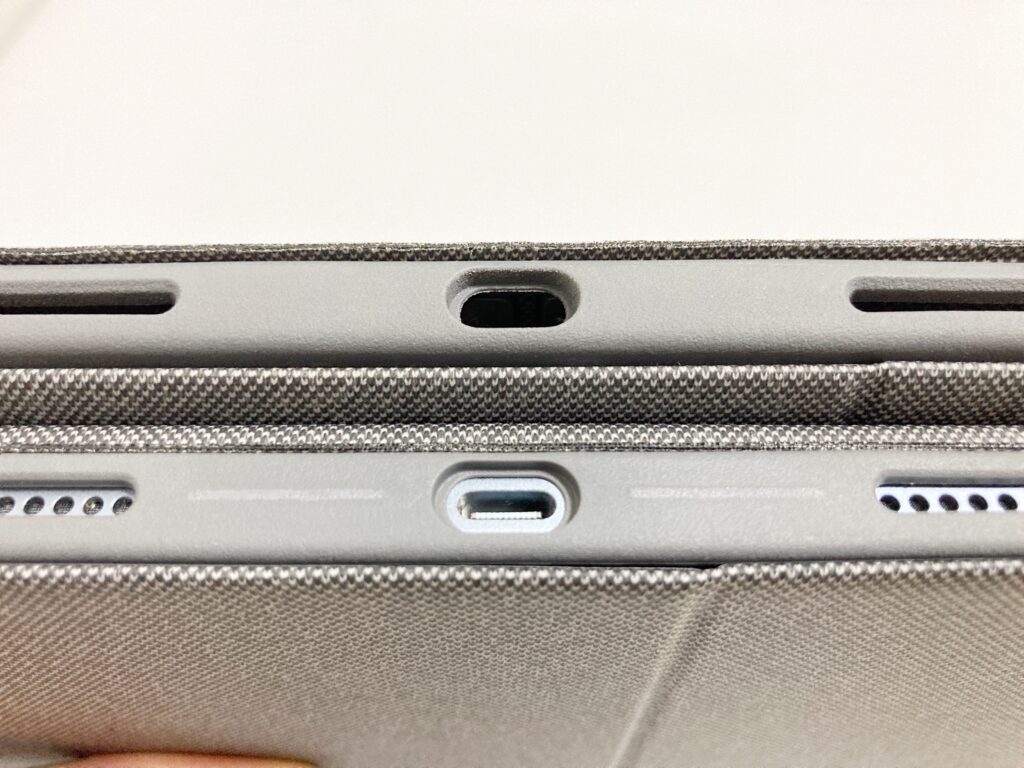

Combo Touchのキーボードはマグネットで引っ付くタイプ。コネクタはiPadのSmart Connectorと似た形状。

近づければ勝手に引っ付くので接続はとっても簡単。

接着力はかなり強い。パチンと音を立てる勢いでしっかりと付く。かなりの勢いで振り回しても外れる気配は全くないので、思わぬところで外れてしまう心配はない。

その反面、取り外しにはそこそこの力が必要。引きちぎるように外すからちょっと不安になるけど、ちゃんと引っ付いている安心感の方が重要なのでそこはトレードオフ。

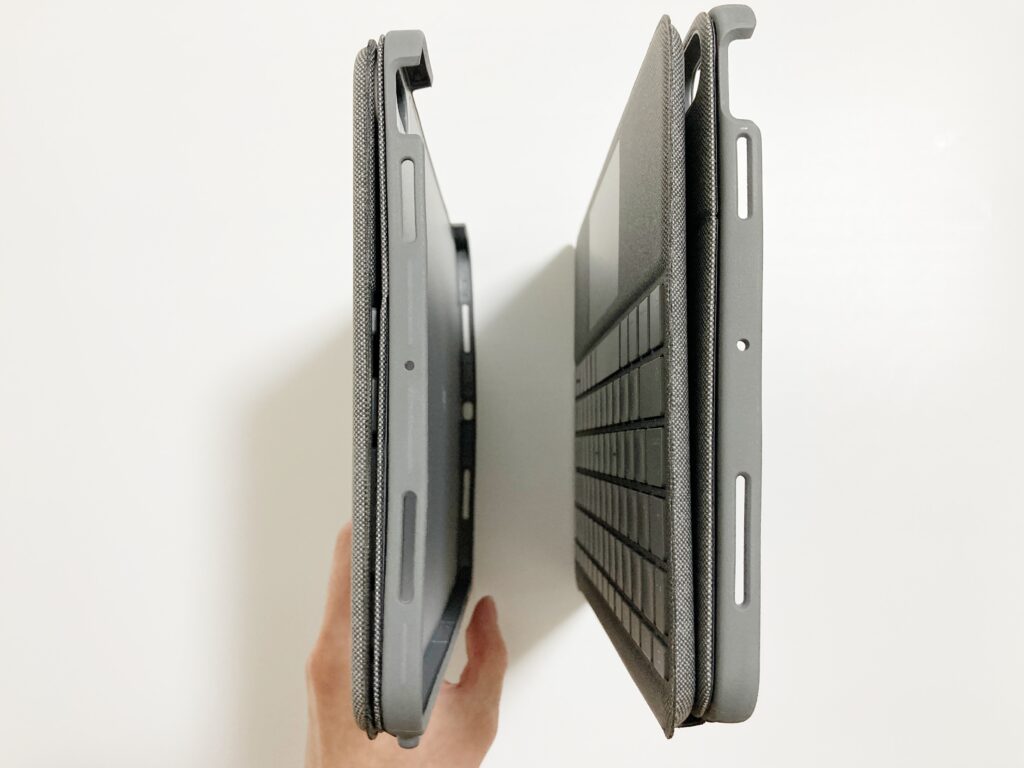

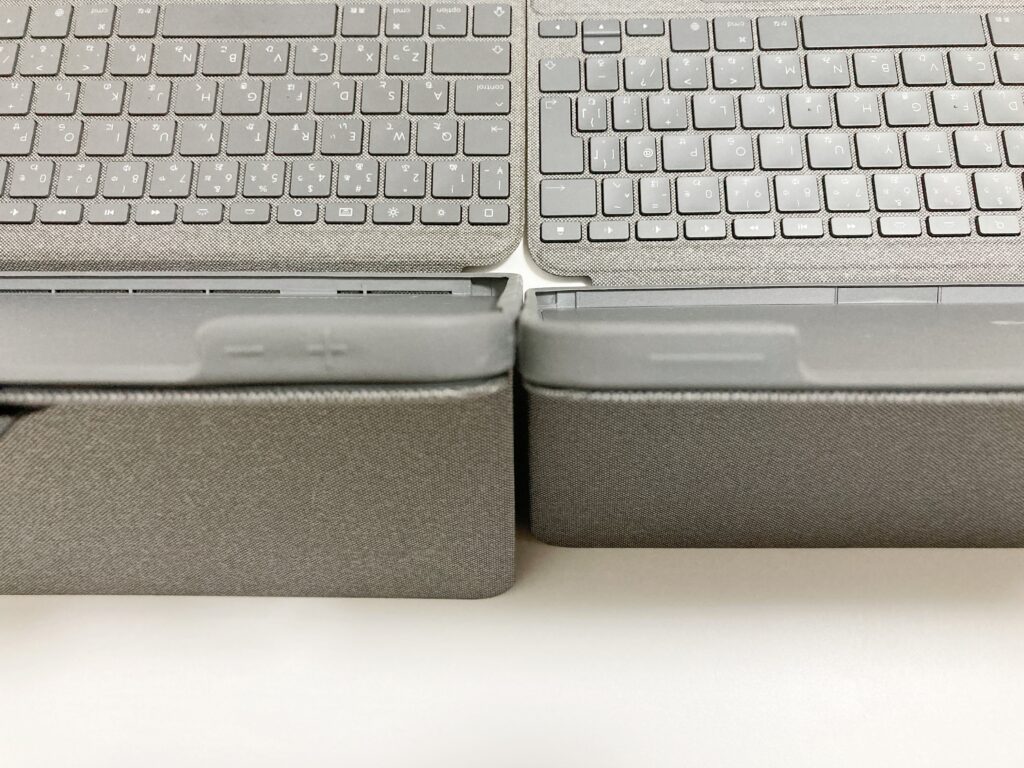

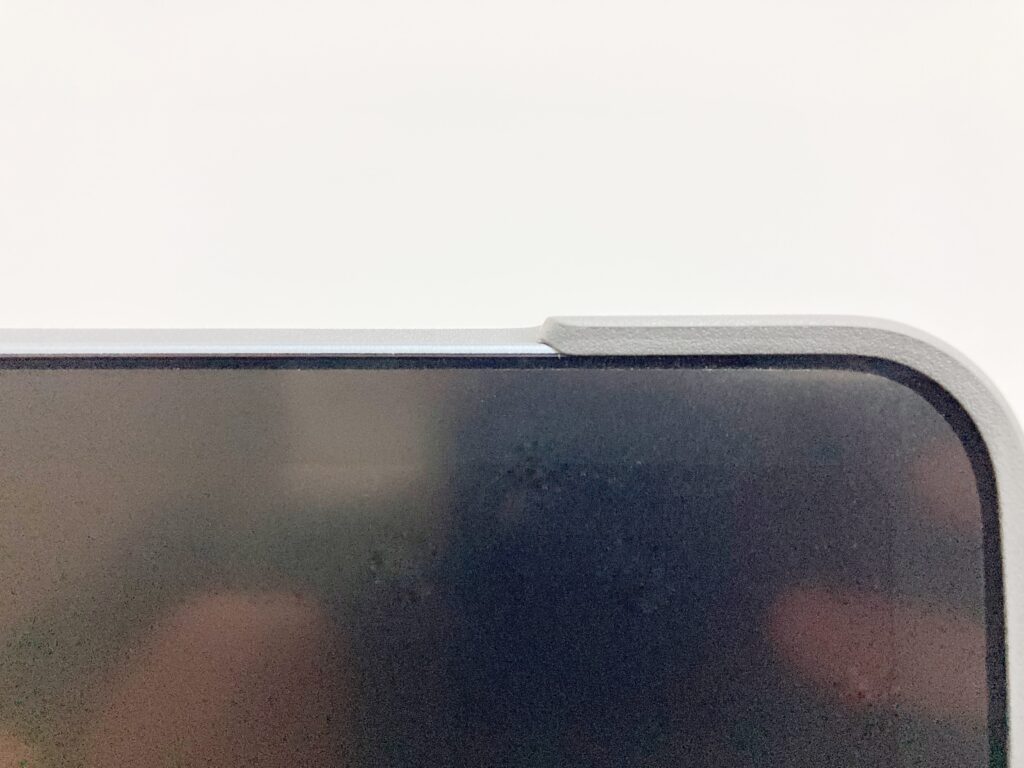

着脱部分の形状や厚みは、Folio Touchとあまり変わらない。持ち心地には特に影響なし。

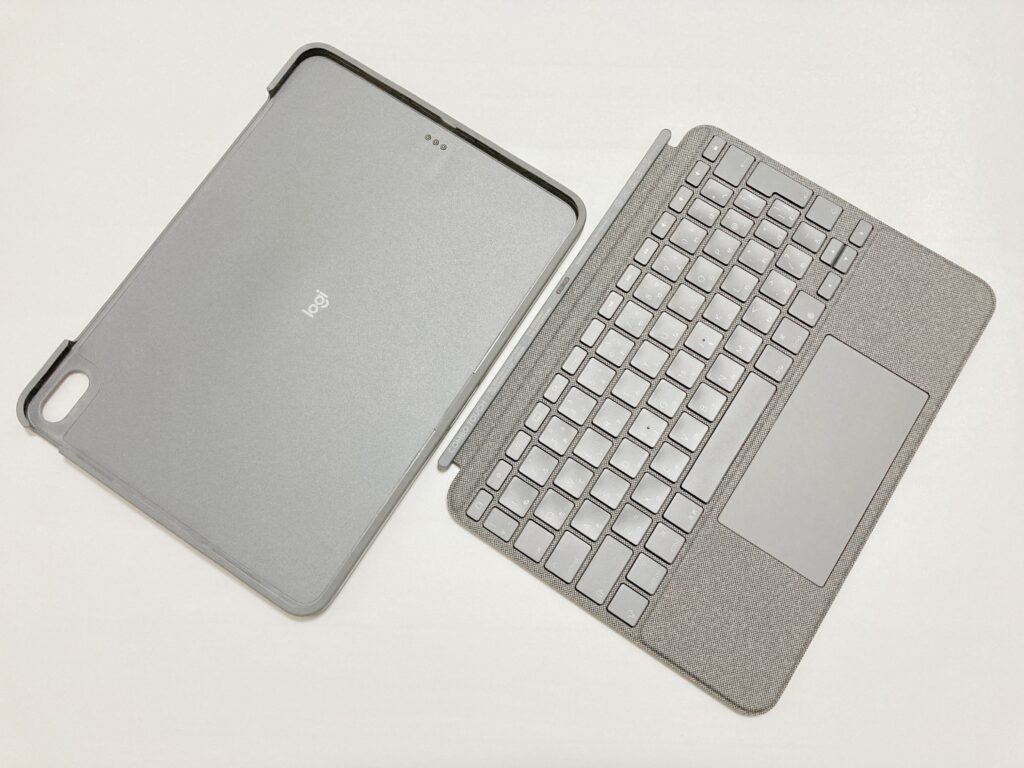

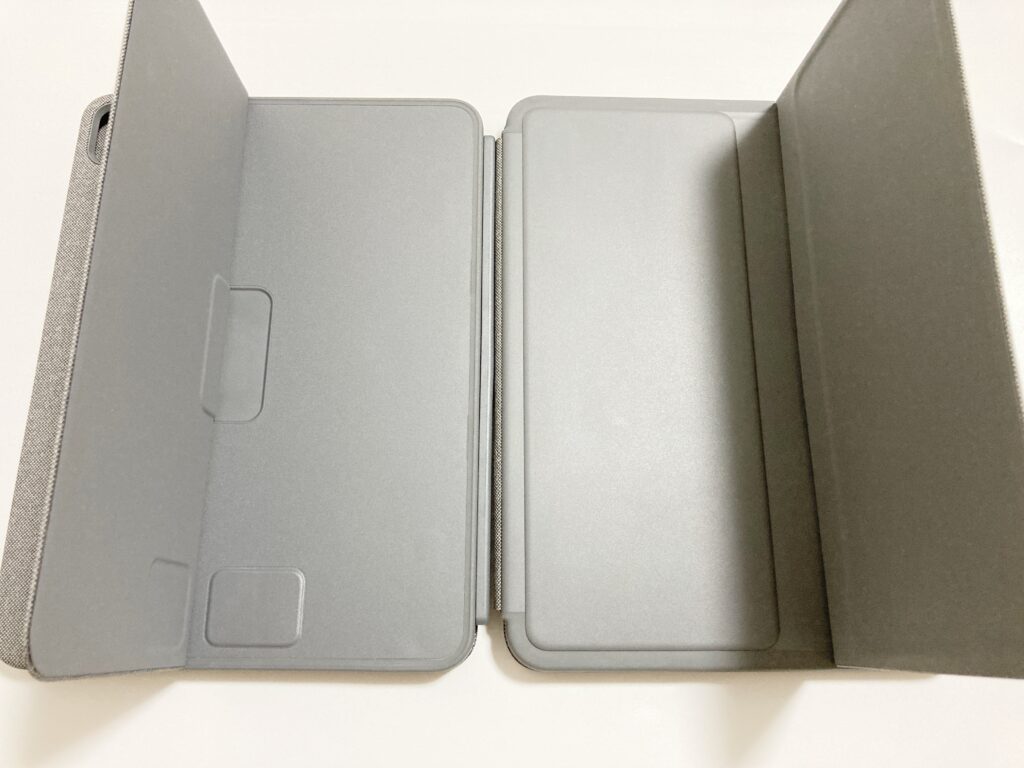

下がCombo Touch。

着脱機能を使うのは主にこの2つの場面。

・キーボードが不要な時

・キーボードを付けて逆パカ(タブレット運用)したい時

前者は外すだけでOK。後者のはキーボードを前後逆に取り付け直す必要がある。

取り付けの手間はあるけど、マグネット式だからワンタッチで終わる。

むしろ個人的には反対へクルっと回すだけで終わる、面倒に感じない塩梅のギミック感が好き。

それと地味な改善点として、iPadとキーボードの再接続が楽になった。

滅多に発生することは無いんだけど、Folio Touchのキーボードやトラックパッドが一部もしくは全て反応しない現象に遭遇することがあった。

一度iPadをケースから取り外して再接続すれば直るものの、やや固めの素材で全周ガードされているから取り外しが面倒だった。キーボードだけ外れるようになったことで、もし同じ現象が再発しても復旧が楽になったので有難い。

キーボードが露出しなくなった

上記逆パカ仕様の影響で、キーボードの面が外側に露出することが無くなった。

この仕様で改善されたのは下記2点。

・タブレットモード時の触り心地

・キーボードの破損リスク

Folio Touchの時はタブレットとして使うと、指がキーボードに触れてしまう構造だった。キーボードはフラットな形状だから違和感は少なかったものの、ボコボコした感触が時々気になることがあった。

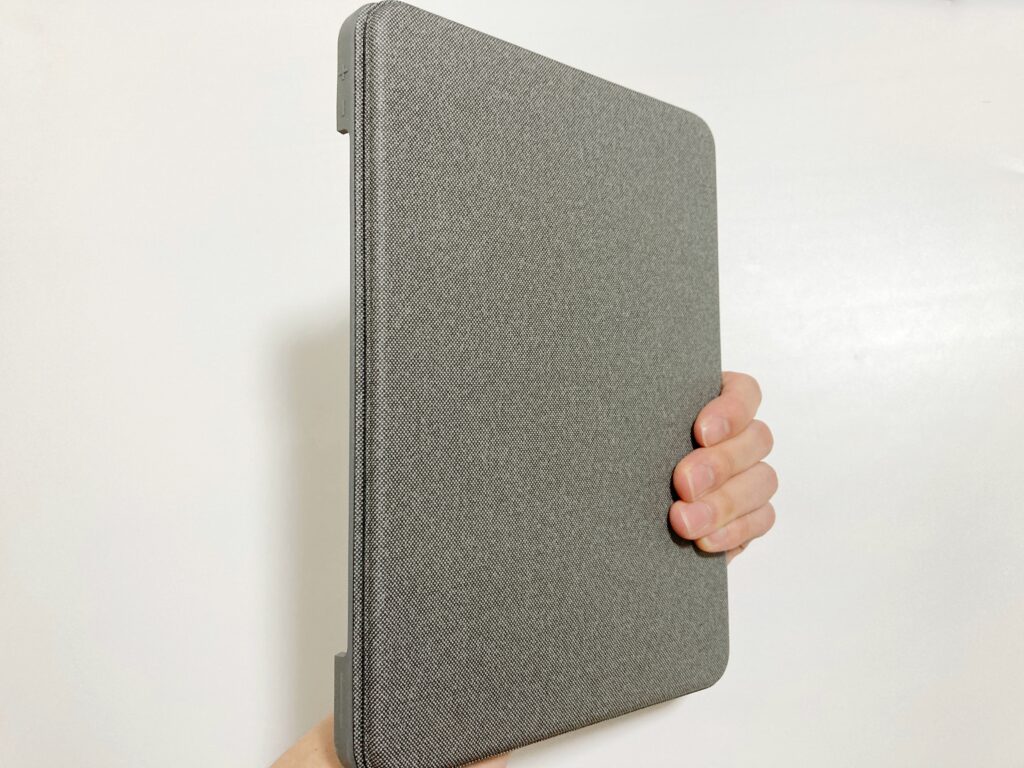

Combo Touchはキーボード装着の有無に関わらず、常にファブリック素材の滑らかな面が指に触れる。これが触っていてとても気持ちがいい。手触りは滑らかながら、微かなざらつきもあるのでグリップ力も丁度いい。手から滑り落ちる心配はまずない。

Folio Touchをスタンドとして使うときに心配だった床面とキーボードの擦れによる破損の心配もこれで無くなった。

軽い

Combo Touchはケース本体の軽量化とキーボード着脱による軽量化、2つの意味で軽くなった。

計測した結果は以下の通り。

| Combo Touch (実測値) |

Folio Touch (実測値) |

Magic Keyboard (11インチ) |

|

| キーボード有 | 567g | 647g | 600g |

| キーボード無 (ケースのみ) |

251g | 非対応 | 非対応 |

Folio Touchから80g(ケース無しで約300g)の軽量化で、ついにMagic Keyboard以上の軽さに達した。

ただ、純正より軽くなったとはいっても、ケースとしては最重量級なのは相変わらず。iPadである以上、タブレットとしての使いやすさを損なってしまえば魅力は大きく失われてしまう。

Magic Keyboardは簡単に取り外してタブレットとして使える代わりに、裸運用がほぼ必須となる。最近は保護ケースを付けた状態でMagic Keyboardに接続できる商品も出ているけど、選択肢は限られるし、新たにケースを買う分余計にお金もかかってしまう。

そこをキーボード着脱で解決したのがCombo Touch。キーボードを外してしまえば、保護ケースの役目を果たしつつ、タブレットとして使うことができる。

iPad Air 4 Wi-Fi(458g)とケースのみ(251g)の総重量は709g。

この重さなら片手で持つことも十分できる。ようやく公式のイメージ通りに持って使うことが現実的になった。

引用:Logicool公式販売ページ

Folio Touchの時は1kg越えタブレットとして使わざるを得なかったから、この進化は感動的。何たってiPadが片手で持てるんだから。

薄い

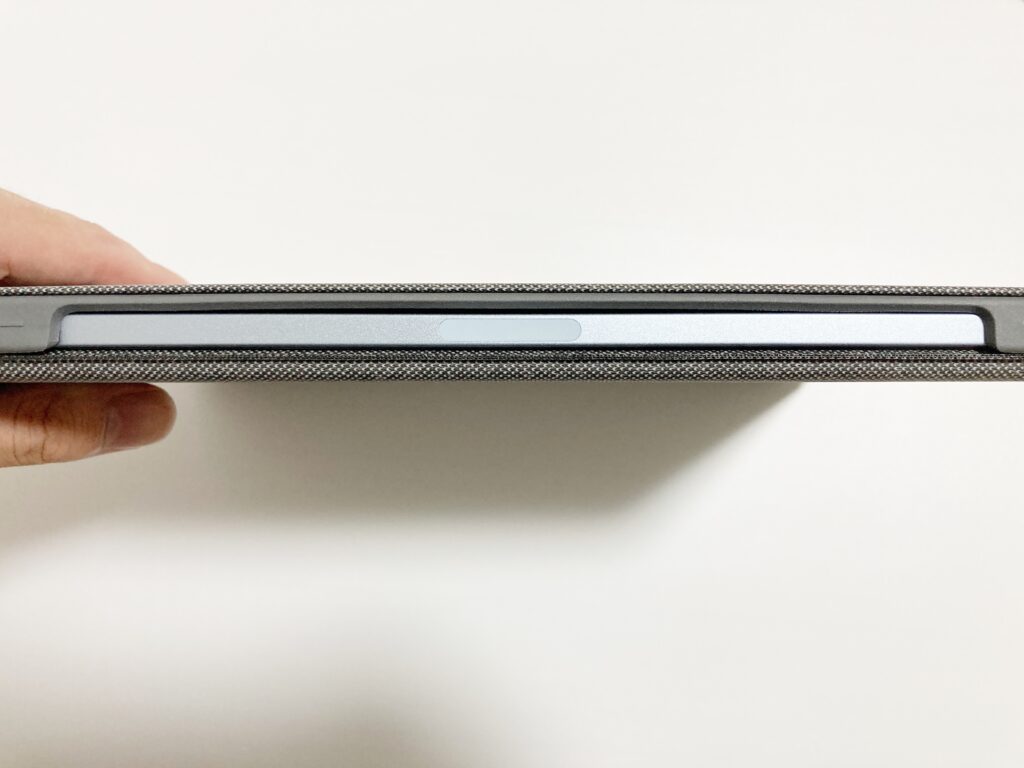

Combo TouchはFolio Touchに比べてかなり薄くなった。

厚みを計測した結果は以下の通り。

| Combo Touch | Folio Touch | |

| 閉じたとき | 1.6㎝ | 2.0㎝(フラップ部は2.3㎝) |

| 開いたとき(キーボード有) | 1.6㎝ | 2.1㎝(フラップ部は2.4㎝) |

| 開いたとき(キーボード無) | 1.15㎝ | 非対応 |

どの状態でも0.4~0.8㎝程薄くなっている。主にキーボードの薄型化やフラップの廃止が効いている。

実際に持ってみてもはっきり感じられるほどの差がある。

フラップ部の厚みが無くなったので、開いて裏返しした時にキーボードがiPadと水平になった。薄さ、持ちやすさが明らかに良くなった。

キーボードを外した状態だと、使用感は裸運用とほぼ変わらないくらい薄い。

薄型軽量化は正義。

フラップの削除

Apple Pencilが収納できるフラップは無くなった。

正直使いどころがなくて邪魔に思うことが多かったのでこの変更は嬉しい。

最初はApple Pencilの定位置ができて便利だと感じていたけど、使っているうちにフラップが存在することで数多くのデメリットが発生することが分かった。

①Apple Pencil周りのデメリット

・Apple Pencilをフラップ収納に差し込むのが面倒

・フラップ収納時にApple Pencilが充電できない

・使っているとフラップ収納が緩くなってApple Pencilが滑り落ちやすくなる

・フラップ収納を使うと、ペンが干渉して逆パカ不可(タブレット利用不可)

②タブレットモード時のデメリット

・フラップのぶんほど厚みが出て持ちづらい

・フラップとキーボード面のマグネット吸着が不安定

・パタパタして鬱陶しい

そもそもFolio Touchの時点でApple Pencil装着部分はカバーがないから、吸着も充電も裸運用と同じように使えていた。いま考えてみたら、最初からフラップの存在価値はあまり無かった気がする。

とにかく、弱点を潰して使い勝手が向上したので良い変更点なのは間違いない。

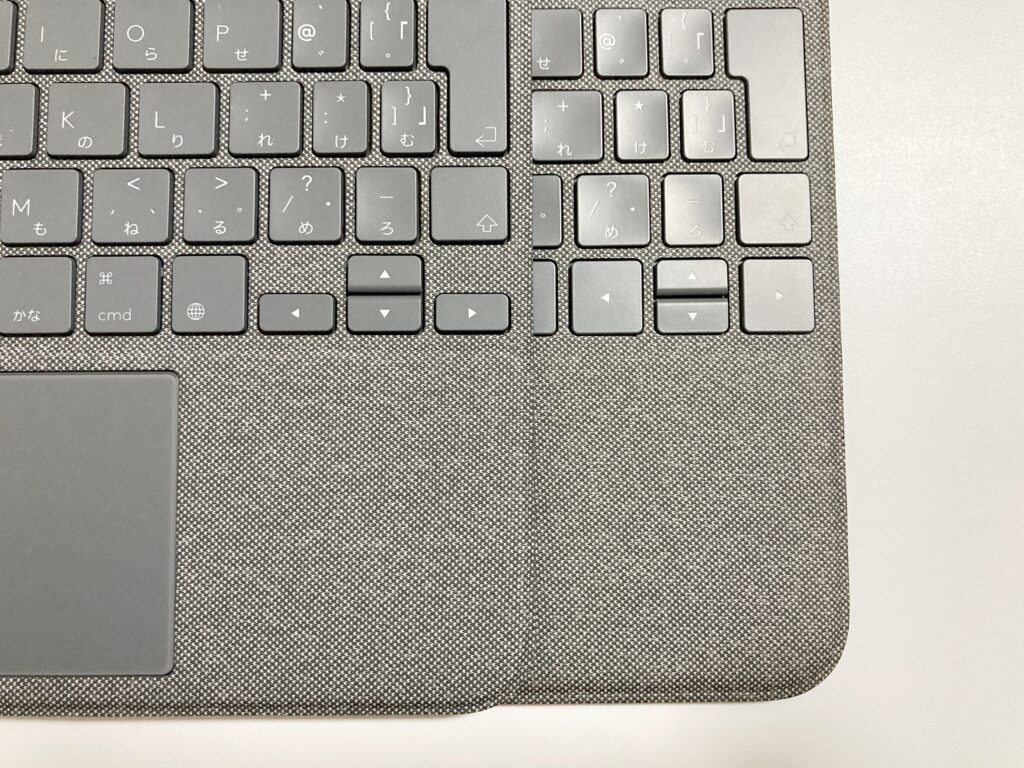

トラックパッド拡大&全面クリック対応

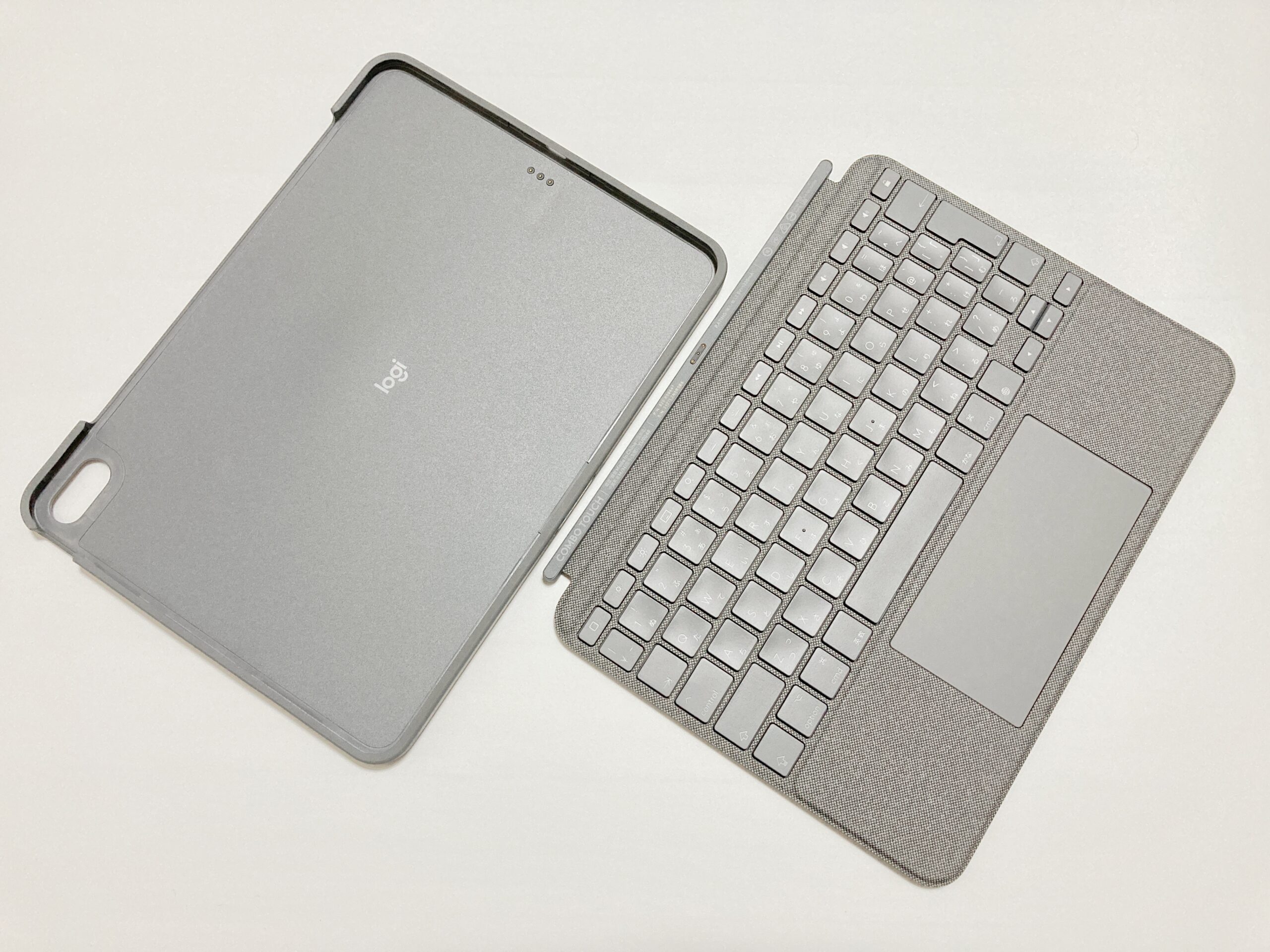

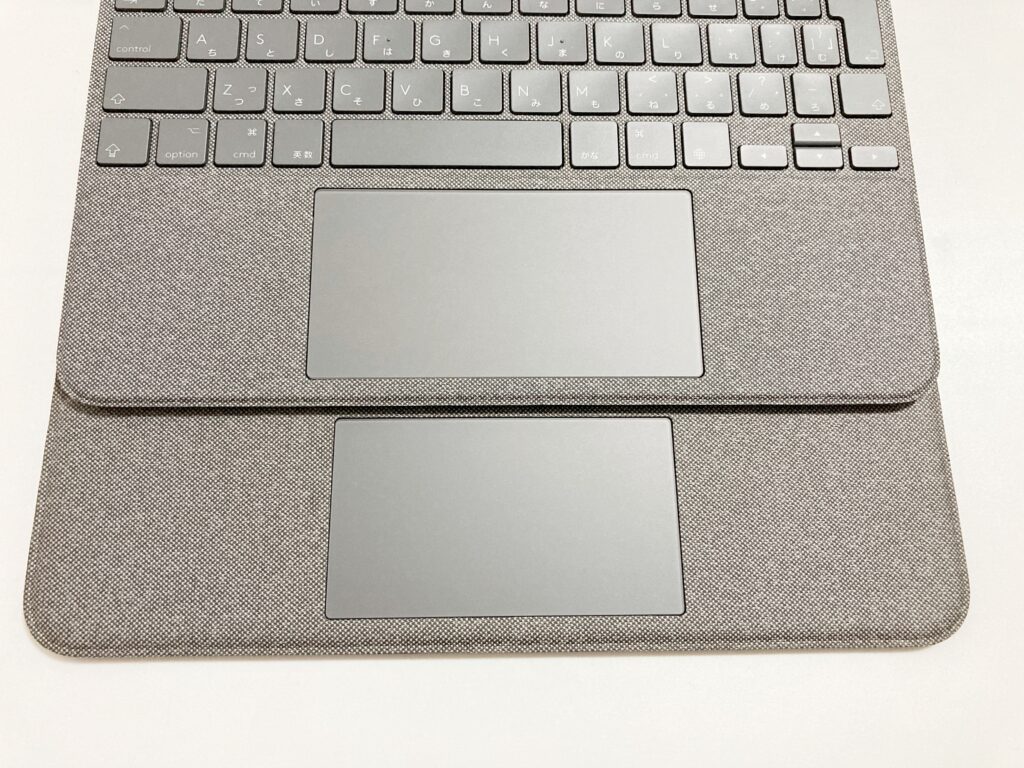

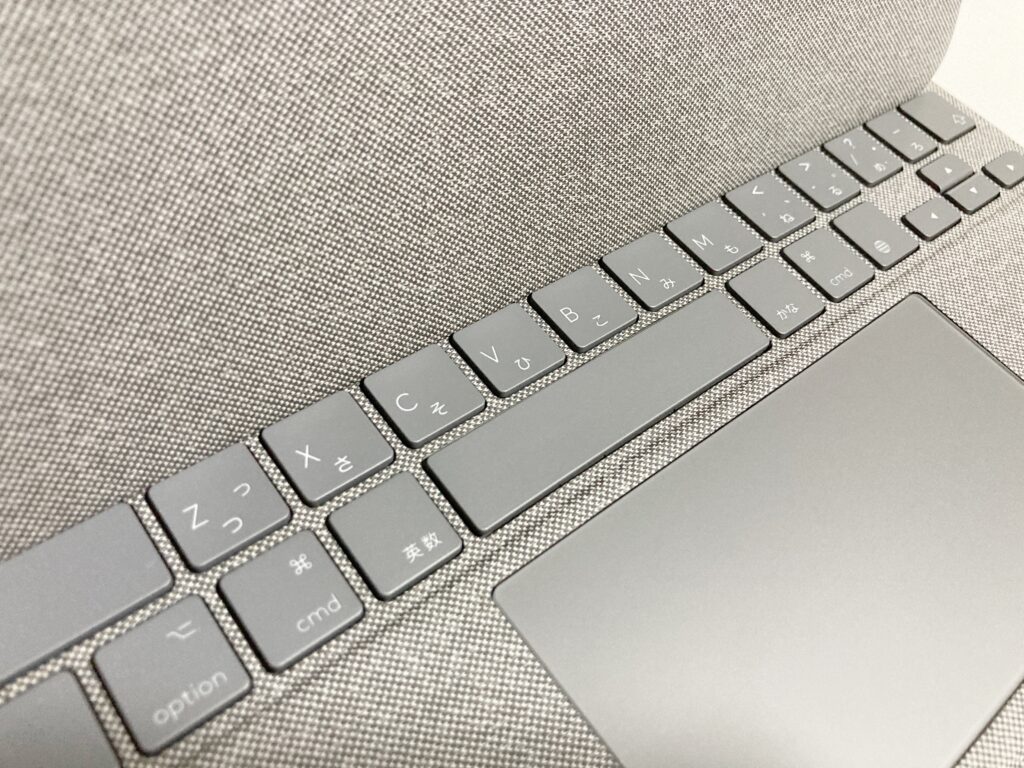

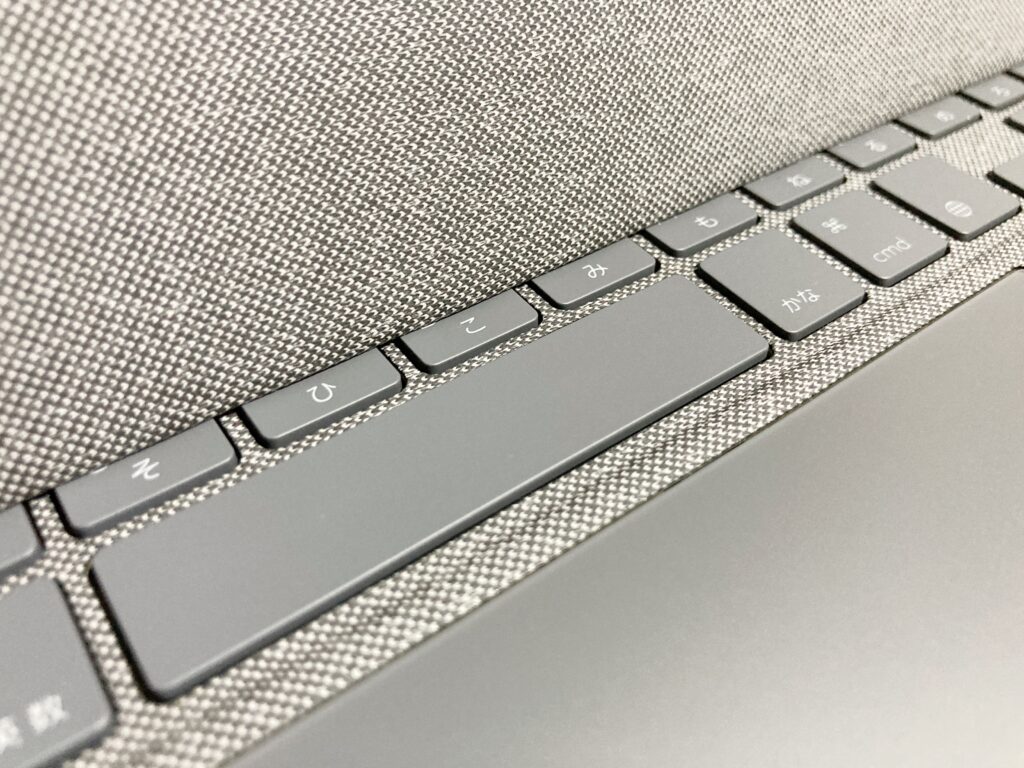

上がCombo Touch。Folio Touchからトラックパッドの面積が若干拡大されたほか、クリック範囲が下半分のみから全面に拡大された。

トラックパッドはより横長に。だいたい指1本分。

| 縦 | 横 | |

| Folio Touch | 5.4㎝ | 9.5㎝ |

| Combo Touch | 5.8㎝ | 11.2㎝ |

| +0.4㎝ | +1.7㎝ |

トラックパッドのクリック範囲と形状をMagic Keyboardに寄せている。

Folio Touchの時点で十分使いやすいものではあったけど、Magic Keyboardからの乗り換え先として選択肢に入りやすくなったといえるかもしれない。

キックスタンド小型化

キックスタンドとして折れる位置がFolio Touchからやや下の位置に変更になった。

これにより、Folio Touchよりも奥行きを小さくして同じ角度にすることが可能になった。

Magic Keyboardと比較すると奥行き面積を大きくとってしまうことがFolio Touchの弱点だったので、そこを改善してきた形になる。

上の画像の通り、スタンドの倒し具合によって必要な奥行きの差が変わる。約2~3㎝程度短くなった。

この差は意外と馬鹿にできない。特に恩恵を感じるのは膝上に置いて使うとき。

Folio Touchだとやや画面が見づらい角度で使わざるを得ないことが多かったものの、Combo Touchなら理想的な角度を維持したまま使いやすくなった。

ただ改善されたとはいえ、奥行き周りの取り回しがMagic Keyboardに劣ることはCombo Touchでも変わりない。これはスタンドの構造上の問題なので仕方がない。

Combo Touchの劣化ポイント

劣化したところは正直言ってほぼない。Folio Touchと一緒に使うと若干気になるかも?といったレベル。強いて挙げるとすれば2つ。

まず、キックスタンドは小型化した影響か、Folio Touchより微かに安定感は劣る。滑らかな床面に置くとスタンドが若干滑ってしまうことがあるかもしれない。

寝かせて使うとき、ペンの筆圧が強いとたわんでしまうのも変わらない。

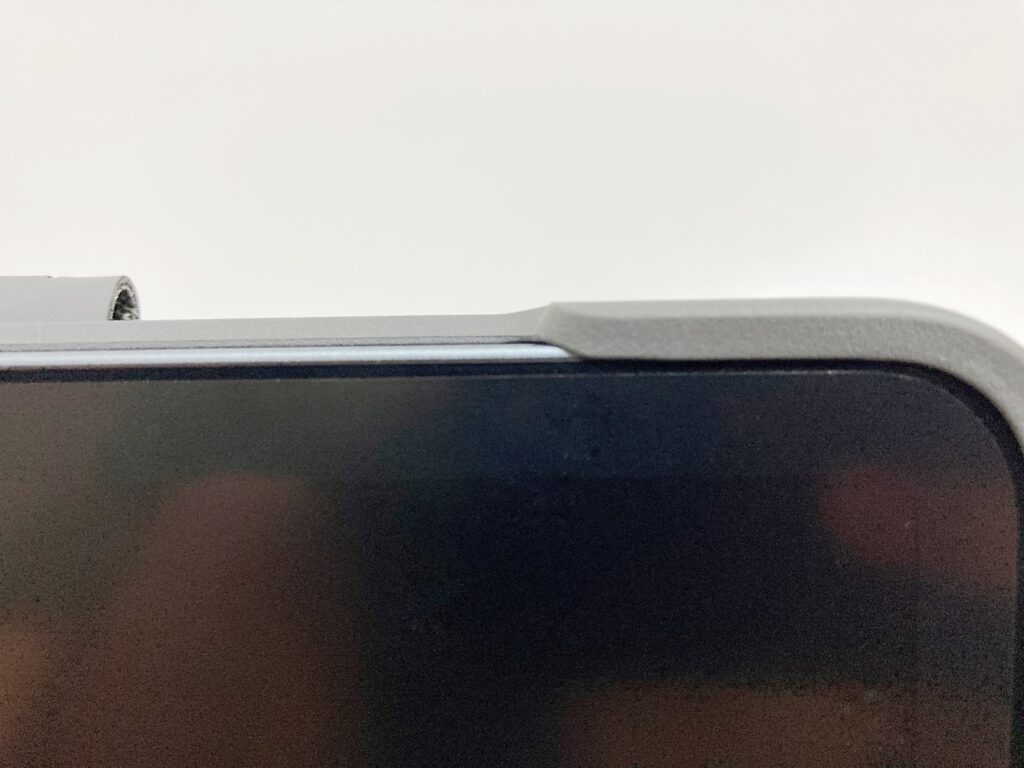

もう一つは、キーボードコネクタが露出していること。

側面中央に位置しているから手が触れやすい。手垢や皮脂が付きやすいと思うので、耐久面がやや心配。汚れには気を遣ったほうがいいかもしれない。

その他小さな違い

進化とも劣化とも言い難い、ちょっとした変更点のまとめ。

左右矢印キーの小型化

前後左右矢印キーが全て同じサイズになった。これはMagic Keyboardと全く同じ仕様。

トラックパッドと同様、Magic Keyboardからの乗り換え時の違和感軽減のためだと思う。

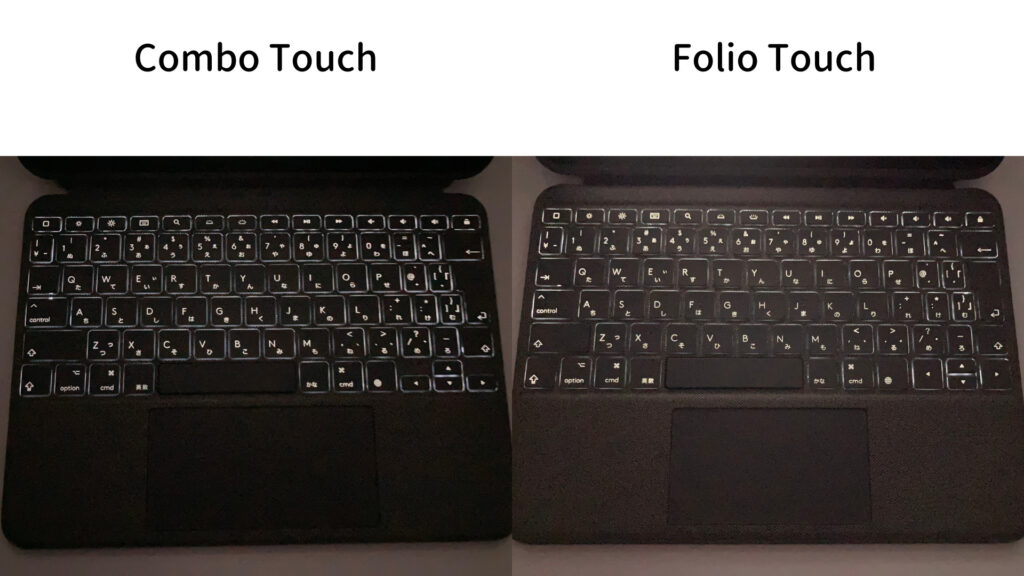

キーボードの最大光量が明るくなった

ショートカットキーで設定できる、キーボードの発光がより明るいものになった。

比べるとこんな感じ。最小値はほぼ同じで、

最大値は明らかにCombo Touchが明るい。もはや眩しい。

どちらも無段階調整ができるから、自分が使いやすい明るさに自在に調節できるのは変わりない。

カバーが薄くなった

Combo Touchは軽量化のためか全体的にカバーの肉厚具合が薄くなった。若干持ちやすさに寄与しているかもしれない。

頑丈さや安心感はFolio Touchの時と変わらない。

僅かに薄くコンパクトになっている。使用感は全く変わらない。

メリットといえるかは微妙だけど、USB-CポートがFolio Touchに比べてやや手前の位置になった。挿せるUSB-Cケーブルの種類が増えたかもしれない。

下がCombo Touch。

手持ちのケーブルで1本ほど、Folio Touchに挿さらなかったやつがあったけど、Combo Touchでは挿さった。

スタンドとキーボードの干渉

スタンドとキーボード面が干渉するようになったので、キーボードの隙間にスタンドを挟むことで疑似的に角度の段階調整ができる。

もちろんキーボードの上に置くこともできる。

固定されるから使いやすくなった反面、調整の自由度は若干減ったかも。

スタンド裏側の形状

肉厚加減とキーボード接続方式の変更の都合上か、スタンド裏の形状が変わった。

Folio Touchはスタンド中央部と、Smart Connectorの部分が出っ張っている。使い勝手に影響する場所ではないから全く使い心地に影響はない。

Magic Keyboardに迫る傑作

Folio Touchの使いにくいと感じたところをほぼ全部潰してきている。ここまでやられてしまったらFolio Touchユーザーの立場がない。Folio Touchはすぐに売却して、そのお金でCombo Touchを買ったほうがいい。

Magic Keyboardとも十分に張り合える存在になったのも魅力的。

全周ガードのままキーボードが着脱できて、約25g軽く、キーボードとトラックパッドはほぼ同等の使い心地。このスペックがMagic Keyboardより10,000円以上安い値段で買える。強い。

どのキーボードにしようか迷っているならこれを買っておけば間違いない。

2021年8月時点で、Combo TouchはiPad用キーボードとしては最適解といえる。

とはいえ、Magic Keyboardの単なる上位互換ではないことはFolio Touchの時と同じ。

ノートPC特化で使うならMagic Keyboard、タブレットやスタンドなど多用途に使うならCombo Touchといった感じで棲み分けされるので、iPadの使い道を考えたうえで選ぶべし。