このブログではAndroidナビの取り付けやレビュー記事を投稿しているけど、手軽に高機能な車内空間を手に入れたいということで普通のタブレットを車内で使う方法を見かける。

数年前、筆者も最初のAndroidナビを買う前に検討したことはある。この運用について、改めて自分の考えをまとめることにする。

【前提】タブレットの車載化はおすすめしない

前提として、筆者はタブレット端末をカーナビ代わりにする使い方はおすすめしない。

なぜならスマホ・タブレットに搭載されているリチウムイオンバッテリーは極端な低温と高温に弱く、車内で使うには色々と不都合があるから。

夏場の熱対策が面倒

タブレットの車載化でとにかく厄介なのが熱対策。

基本的にダッシュボードに置く都合上、直射日光に当たりっぱなしの状態で使うことになる。特に夏場はすぐにタブレットが高温になってしまうから、熱暴走や機能制限が起こらないようにする工夫が必要。

それと万が一車内に放置してしまった時は高温による端末の故障やバッテリー発火などのリスクもある。大手メーカー品なら安全対策はしっかりしているだろうけど、いずれにせよ放置によるリスクは残るし、1つのうっかりで大きな事故に繋がりかねない物を常に持ち運ぶのは面倒。

冷やしすぎ・温めすぎは結露の原因になる

ならタブレットに車のエアコンの風を当てればと思うけど、これはこれで危ない。エアコンの風で定点的に冷やしすぎたり温めすぎたりすると周辺との温度差が大きくなって結露が発生、故障の原因になる。

せめて直当てしないようにしたりルーバーを調整して風量を強くしすぎない工夫が必要。

置き場所選びが面倒

そしてタブレット車載化の最大の難点はタブレットの置き場所。

タブレットは当然スマホより大きくて重たいから、それぞれに耐えられるマウントとホルダーを選ばないといけない。ただしスマホに比べるとタブレットに対応した車載用品は多くなく、選択肢は限られる。なおかつ本体の熱対策も考慮したうえで選ばないといけない。

以上の通り、非っっっっっ常に面倒くさい。

スマホかAndroidナビのほうが楽

タブレットの車載化は一見簡単そうだけど、実際は想像以上に考えないといけないことが多い。自分の車に合った組み合わせを見つけるためのお金や時間もかかる。

手軽に済ませるならスマホをナビ代わりに使ったほういいし、普通のカーナビやディスプレイオーディオじゃ物足りないと感じるならAndroidナビを取り付けたほうがむしろ簡単。

便利で快適な車内環境を手に入れる方法として、タブレットの車載化は近道に見えて遠回りな選択肢だからおすすめしない。

それでもタブレットを車載化したい人のために

ここからはそんな険しい道だと分かっている人に向けて、タブレットの車載化を実現するための方法を解説する。筆者は実際にやったことがないけど、かつてスマホだけでカーナビを使っていた経験とAndroidナビの導入で得た知見を使って考えてみる。

当時の記事はこちら。

タブレットの車載化に必要なもの

タブレットの車載化に必要なアイテムは以下の通り。

- タブレット本体

- マウント・ホルダー

- 冷却ファン

- 充電器・充電ケーブル

- データ通信SIM

車載タブレットの条件

まずタブレット側に必要なスペックは以下の通り。赤字は必須、黒字はあれば便利な機能。

- 10インチ以下

- 軽量(350g以下が目安)

- GPS搭載

- ジャイロセンサーと加速度センサー搭載

- データ通信SIM対応

- イヤホンジャック

市販されている車載向けタブレットホルダーの一般的な対応サイズは10インチまでだから、サイズはそれ以下に抑える。それとホルダー側の負荷を減らすためにできるだけ軽量な機種を選びたい。重量と画面サイズのバランス的に8インチ級で350g以下あたりがちょうどいいと思う。

カーナビとして使うなら最低限GPSは必須。ジャイロセンサーと加速度センサーも付いていると位置情報の精度が上がり、トンネルや地下でも精度が確保しやすくなる。

データ通信SIM対応は必須ではないけど、毎回Wi-Fiに繋いだりテザリング設定をする手間を省くためにもあったほうが便利。

あとは車に積んでいる古いカーナビやオーディオがAUX入力対応品ならイヤホンジャック搭載機種を選ぶのもあり。

処理性能はエントリークラスでOK。中古でも十分

カーナビくらいなら処理性能はエントリークラスで十分動く。

最近の廉価タブレットでよく採用されているHelio G99のAntutu v10スコアが約40万点。ハイエンドAndroidナビのATOTO X10で採用されているSnapdragon665はAntutu v10スコアが約23万点。これらを目安にして考える。

あと車内では基本的に充電したままで使うだろうからバッテリー劣化も気にしなくていい。中古でも十分。

候補のタブレット

以上の条件をもとに、筆者が調べた実際に使えそうな機種をいくつか紹介する。

Redmi Pad SE 8.7

Xiaomiの8.7インチの廉価タブレット。セルラーモデルとWi-Fiモデルがある。GPS、加速度センサー、3.5mmイヤホンジャックを搭載。SoCはHelio G85。重量は公称値約373gと若干重たいのが多少気になる。

大手の安心感がありながら新品2万円以下で購入できるのが強み。

iPad mini 第6世代以降

8.3インチの小型iPad。2021年に発売された第6世代のセルラーモデルの中古は4万円台から購入可能。

性能は1つ前の第5世代でも十分だと思うけど、恐らく第5世代は2025年秋リリースのiPadOS 26が最後のOSアップデートになる。OSのサポートが切れた後は徐々にアプリのサポートも終了するから、ソフトウェア的な耐用年数を考えると第6世代以降が無難。

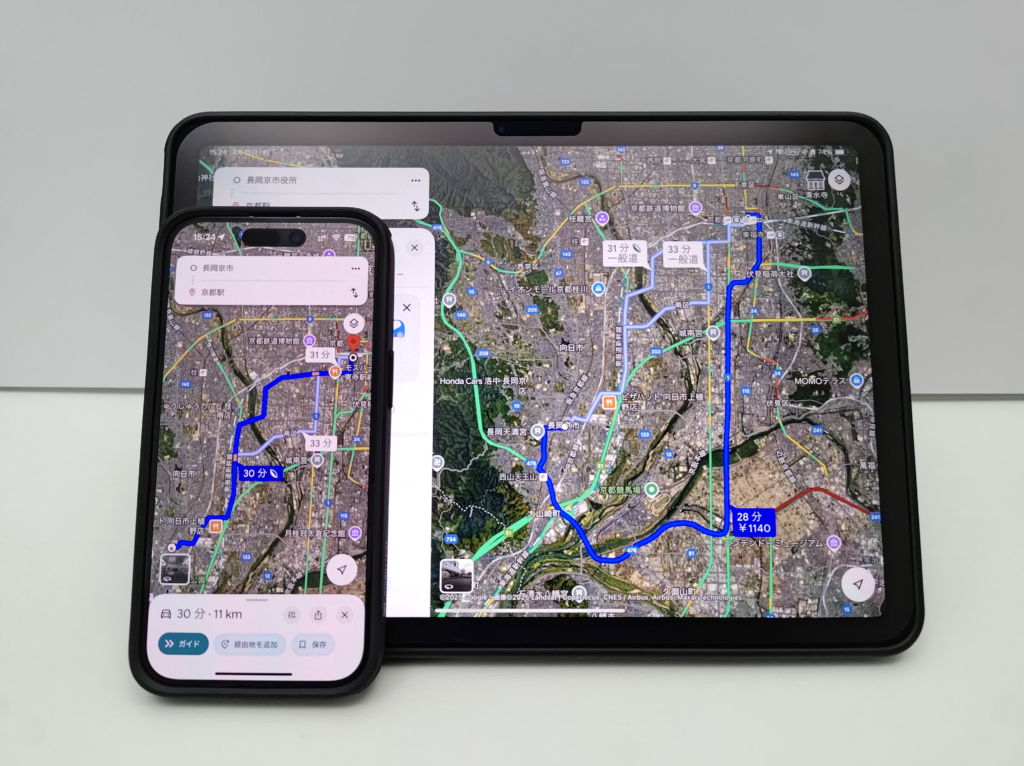

ジャイロセンサー、加速度センサー搭載で位置情報の精度を高く保ちやすい。iPadはスピーカー性能も良いから車内の音楽鑑賞も問題ないはず。iPhoneユーザーならAirDropを使ってiPhoneで目的地検索、iPadに転送してナビ開始といったシームレスな使い方もできる。

メインスマホがiPhoneの筆者ならiPad mini 第6世代 セルラーモデルの中古を選ぶ。

Alldocube iPlay mini シリーズ ・Headwolf fpad シリーズ

格安中華タブレットの代表格となるAlldocubeとHeadwolf。短期間で似た機種を複数出しているからシリーズ単位でまとめての紹介とする。大抵の機種は上で示したスペックを満たしている。価格も新品はおおよそ約2万円台で、Amazonや楽天で頻繁にクーポンやセールの対象になるからさらに安く買える。

筆者は過去にAlldocubeの iPlay 60 mini Proを使っていたけど、ウェブブラウジングやGoogleマップ程度なら問題なく使えた。

その一方、似たような機種が多いなかで機種ごとに微妙に端末の仕様・アプリの最適化状況などが異なるのが難点ではある。自分に必要なスペックをしっかり見極められて、なおかつスペックには載らない細かい仕様もしっかり調べられる人向けといえる。

マウント・ホルダーの選び方と工夫

車載用のタブレットホルダーは基本的にスマホホルダーを大型化したもので、車への取り付け方法も同じ。

おすすめしない理由でも書いた通り、タブレットの重さに耐えられる強度のものが必要になる。

吸盤式ホルダーはマウントベースの耐久性に難あり

車載用ホルダーで定番の構造は吸盤式だけど、吸盤の取り付けは結構コツが要るし、うまく取り付けできたとしても夏場の高温で吸着力が落ちて外れやすくなるからおすすめしない。

過去にiPhone SE2でエレコムの吸盤式スマホホルダーを使っていた時、購入してから半年も経たずにゲルの根元が折れてホルダーが壊れた経験がある。軽量なiPhone SE2ですら吸盤の素材が持たないからタブレットだと尚更やめておいたほうがいい。

曲面対応のマウントベースと専用の両面テープがおすすめ

筆者のおすすめは曲面に対応したマウントベースを専用の両面テープで貼り付ける方法。自動車の内装にピッタリ合わせて最高90℃まで耐える3Mの専用テープで貼り付ければ、タブレットの重量でもそうそう剝がれることはないはず。

3Mの自動車内装用両面テープは夏場でも全く剥がれる心配がないから筆者も愛用している。上の画像の通り、家族の車にもこの方法でスマホホルダーを取り付けている。

星光産業がEXEAブランドで曲面対応マウントベース仕様の車載タブレットホルダーを発売していたので購入リンクを貼っておく。

ボールマウントには滑り止めシートを挟む

車載ホルダーの支えと本体はボールマウントで接続されているのが一般的。ただしボールマウントは角度調整に自由がきく一方で、振動や衝撃で下にずり落ちやすい弱点も抱えている.重量がかさむタブレットではこの弱点が顕著に出てくる。

対策として、ボールマウントの接続部に滑り止めシートの切れ端を入れておくと強い衝撃でも全然ずり落ちなくなる。これは筆者もスマホホルダーで実践している方法で、100均で売られているシートでも十分に効果がある。おすすめ。

冷却ファン

本体の冷却はUSBファンによる空冷が有効。

筆者は車内のスマホホルダー兼充電器としてESRの冷却ファン付きMagSafe充電器を使っていて、この冷却ファンのおかげで夏場でもiPhoneに高温注意の表示が出ず安定して動作する。タブレットでも同じ方法が通用するはず。

現状タブレットの車載用冷却ファン付きホルダーは商品化されていないようだけど、例えば小型USBファンをホルダー部分の左右に固定できれば実現できそう。

仮にこの方法が難しかったとしても、何かしらの形で風を当てて冷やせればいい。

充電器・充電ケーブル

使用中はタブレットに充電ケーブルを繋ぎっぱなしになると思うから、運転の邪魔にならず取り回しが楽になるようにしたい。

ケーブルはL字型端子にするとタブレットから飛び出ず見た目がスッキリする。使わないときはケーブルホルダーで固定しておくのもいい。

充電器はタブレット用にTypeC端子のPD充電対応のポートと、先の冷却ファン用のTypeA端子のポートが備わったものを準備すれば事足りる。

SIMの考え方はAndroidナビと同じ

タブレット用のSIMはAndroidナビと同じ選び方でOK。過去に検討した記事を確認してほしい。

タブレットの車載化はシンプルだけど難しい

結局のところタブレットを車内に固定して使うだけのシンプルな話。ただし快適に使おうとなると意外と難しい。スマホなら手軽に実現できる方法でもタブレットのサイズと重量になることで難易度が上がる。

念のためもう一度伝えておくと、この記事で紹介したタブレット車載化の手順は実際に試したことがない。だから机上の空論で終わる可能性もある。それでも「もしも自分がこの方法しか使えないなら」という前提で、これまでの知識や経験をフル活用して考えてみたから試す価値はある。はず。

この記事がタブレット車載化難民の役に立てば幸い。